音楽史と言えば、バロックや古典派など西洋で発展したクラシック音楽が中心ですが、日本において音楽はどのように発展してきたのでしょうか。

この記事では、日本の音楽史について、ざっくりとした歴史の流れを解説します。

【音楽史】を題材とした授業の進め方やワークシートは以下のnote(有料)で紹介しています。

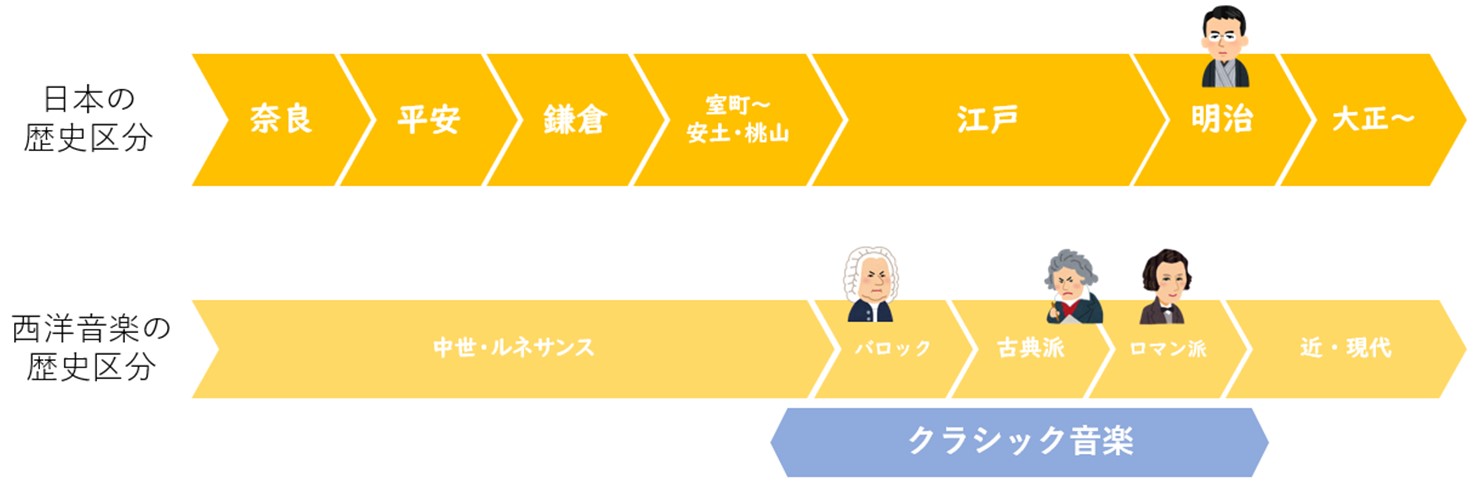

日本音楽史の歴史区分

日本と西洋音楽の歴史区分は以下の通りです。

日本では、バロックのように各時代の音楽に名前が付けられているわけではないので、通常の日本史と同じ歴史区分を記しています。

クラシック音楽の中心であるバロック~ロマン派時代は、日本では江戸時代~明治時代にあたります。

江戸時代と言えば、日本が鎖国を実施していた頃なので、西洋音楽の流入が遅れたことにより、日本独自の音楽文化が発展したのでは?と思います。

それでは、ここからは日本の各時代の音楽について説明します。

奈良時代の音楽

・楽器や舞楽の伝来

古墳時代にも「フエ」などは存在していましたが、奈良時代に、中国や朝鮮半島から楽器や舞楽が伝来したことで、日本の音楽史は動き出します。

この時に輸入された雅楽は貴族、散楽は庶民の間で広まったそうです。

平安時代の音楽

・雅楽の誕生

奈良時代に伝来された「雅楽」に、日本に古くからある歌や舞と平安時代に新しく作られた歌が合わさって、「雅楽」が国風化されます。

雅楽は、その後、宮中や貴族の儀式の際に演じられる式楽となります。

-

雅楽とは?元中学校音楽教員がざっくり解説

続きを見る

・今様の大流行

中国や朝鮮半島から伝わった歌曲は次第に廃り、日本で新しい歌曲が作られるようになりました。

そのひとつが、七五調四句の詞型を特徴とした今様(いまよう)です。

雅楽「越天楽」のメロディに歌詞を付けた「越天楽今様」が有名です。

今様は庶民の間で生まれ、発展したものですが、平安末期には貴族の間でも大流行し、後白河法皇が熱中しすぎて喉を傷めたという逸話も残っています。

しかし、時代が進むにつれてブームは去っていき、鎌倉時代にはほとんど絶えてしまいました。

鎌倉時代の音楽

・琵琶法師による「平家物語」

この頃には、琵琶(びわ)を伴奏に「平家物語」を語る平曲が生まれ、諸国を流浪する琵琶法師が、日本各地に広めていきました。

平曲を作る作曲家のような仕事もでき、日本でも音楽で収入を得る人が増えていったそうです。

・貴族から武士へ

世の中は武家社会となり、政治や文化の中心が貴族から武士へと変わりました。

これまで音楽の中心は貴族が好む雅楽でしたが、武士がこれに興味を示さなかったため、雅楽は次第に衰退し、代わりに、散楽などの大衆的なものが音楽の中心となりました。

室町~安土・桃山時代の音楽

・能の大成

奈良時代に伝来し、庶民の間で親しまれてきた散楽を基に、観阿弥・世阿弥が能を大成します。

-

能とは?元中学校音楽教員のざっくり解説と授業例紹介

続きを見る

・三弦の流入

中国から琉球(現在の沖縄)を通じて三弦が伝来します。

この三弦は、のちに三味線へと形を変え、浄瑠璃の伴奏楽器として使われるようになります。

江戸時代の音楽

・文楽と歌舞伎の大流行

竹本義太夫が竹本座を創設するなど、三味線を伴奏楽器とした浄瑠璃が流行し、中でも文楽が人気を博します。

-

文楽とは?元中学校音楽教員のざっくり解説と授業例紹介

続きを見る

また、1603年頃に出雲阿国が始めた「かぶき踊」を基に、歌舞伎が誕生し、江戸時代後期には、庶民の娯楽として大流行となります。

歌舞伎役者の髪型やファッションを庶民が真似るなど、当時の歌舞伎は流行の最先端だったそうです。

-

歌舞伎とは?元中学校音楽教員のざっくり解説と授業例紹介

続きを見る

そして、能で流行した演目を文楽や歌舞伎でリメイク上演するなど、それぞれの芸能が影響し合いながら、日本独自の音楽が発展していったのです。

・ペリー来航と軍楽隊

当時の日本は、戦国時代が終わったと思ったら鎖国となり、海外からの音楽の流入は一時ストップしていました。

ところが、ペリーの来航時に港で軍楽隊の音楽を耳にし、その後の明治時代の音楽に大きな影響をもたらすのです。

これまで楽器と言えば三味線や箏などが主流だったので、当時の人々はさぞ驚いたことでしょう。

明治時代以降の音楽

・西洋音楽の流入と滝廉太郎の登場

明治時代になると、西洋音楽(いわゆるクラシック音楽)の演奏会が各地で行われるようになり、軍楽や教育にも取り入れようとする動きが盛んになります。

ですが、西洋音楽の作り方が分からない当時の日本では、元々あった西洋のメロディに日本語の歌詞を当てはめるのが主流で、これが歌いづらいと不評でした。

そんな中、滝廉太郎が西洋音楽の音階を用いて「荒城の月」を作曲しました。

・音楽が「娯楽」に

時代が進むにつれ、レコードやラジオが普及し、誰もが音楽を気軽に聴くことができるようになりました。

それに伴い、各地の民謡や歌謡曲などが「娯楽」として親しまれるようになり、日本においても音楽は生活の一部となっていったのです。

まとめ

さて、この記事では日本音楽の歴史の流れをご紹介しました。

かなりざっくりとした内容ではありましたが、参考になっていれば幸いです。

関連記事

-

【クラシック音楽史】ざっくりとした流れを元音楽教員が解説

続きを見る

note「めりー先生の音楽室」へ

音楽の勉強に役立ちそうなもの等を紹介しています!

↓ ↓ ↓

鑑賞授業

2025/3/21

【中学音楽】鑑賞授業ネタ10選(ワークシートあり)

元中学校音楽教員めりーです。 もうすぐ新年度!ということで、note「めりー先生の音楽室」で公開中の記事の中から、特に人気の鑑賞授業例10記事を厳選してご紹介します。 いずれも中学校の鑑賞授業でマスト!と言っても過言ではない題材・教材なので、お役立ていただけたら幸いです。 目次中学音楽 鑑賞授業ネタ10選①「魔王」(中学1年)②「四季」より「春」(中学1年)③【雅楽】(中学1年)④「交響曲第5番ハ短調(運命)」(中学2年)⑤「フーガ ト短調」(中学2年)⑥「勧進帳」(中学2年)⑦【オペラ】(中学2年)⑧「 ...

ReadMore

授業ネタ

2025/3/21

お蔵入りにした音楽授業アイディア(私が教員時代にやってみたかったこと)

元中学校音楽教員めりーです。 私には、教員時代に思い付いたものの出来なかった授業や、教員を辞めてからふと思い付いた授業アイディアがいくつかあります。 今はもう教員を辞めてしまい実践は不可能ですが、このアイディアが先生方のお役に立てるのでは?と思い、ブログに書き留めることにしました。 学習指導要領や教科書、年間指導計画などは抜きにして、単純に「こんな音楽の授業をやってみたかった!」という内容ですので、参考にされる際には自己責任でお願いします。 目次私がやってみたかった授業アイディア・絵に合う音楽を選んでディ ...

ReadMore

授業の基本

2025/3/21

音楽授業の必要性について。元教員が考える「学校で音楽を学ぶ理由」

元中学校音楽教員めりーです。 時折耳にする「音楽の授業はいらない」という意見…元音楽教員としては少し複雑な気持ちになります。 というわけで、今回は永遠のテーマとも言える「なぜ学校で音楽を学ぶのか」について私なりの思いをまとめてみます。 一個人の意見ではありますが、音楽の先生方は、生徒から「どうして音楽の授業が必要なの?」と聞かれることもあると思うので、そんなときの受け答えのヒントとしていただければ幸いです。 目次将来役に立ててほしいから音楽の授業があるわけではない私が思う「学校で音楽を学ぶ理由」①様々な音 ...

ReadMore

鑑賞授業

2025/3/21

オペレッタとは?オペラとの違いや有名な曲も合わせて解説

元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、オペレッタとは何かについて、オペラとの違いやそれぞれの代表曲と合わせて解説します。 音楽を勉強中の方や、授業での説明にお悩みの先生方の参考になれば幸いです。 目次オペラとは?オペレッタとは?オペレッタとオペラの違いは?オペレッタの有名な曲2選①「こうもり」序曲①「天国と地獄」序曲まとめ オペレッタについて説明する前に、まずはオペラについてです。 オペラとは? オペラは歌を中心に物語が進む歌劇のことです。 演劇と同じように、華やかな衣装に身を包んだ出演者が舞台上で ...

ReadMore

自習課題

2025/6/5

noteで公開中の自習プリント(中学音楽)を紹介します!

元中学校音楽教員めりーです。 急に音楽の授業が行えなくなった場合に役立つ自習プリント。 「いざという時のために用意しておきたいけど、忙しくて作る暇がない」という先生も多いのではないでしょうか? そこで、この記事では、noteで公開中の授業資料から、すぐに使える音楽の自習プリントをご紹介します。 いずれも有料にはなりますが、一度購入していただければ長く使えるので、お役立ていただければ幸いです。 目次まずはこれ!音楽の自習プリント音楽記号・用語一覧プリント練習問題付き!楽典まとめプリントお楽しみ課題!クロスワ ...

ReadMore

歌唱授業

2025/3/21

音楽授業における歌唱指導の方法・音取りのポイント

元中学校音楽教員めりーです。 音楽の授業で必ず行う歌唱指導。 にもかかわらず、どのような流れで進めるのか、どのように音取りを行うのかといった具体的な指導法は誰も教えてくれないですよね。 そこで、この記事では私の歌唱指導の方法をご紹介します。 あくまで私の進め方であり、「これが正解!」というわけではありませんが、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。 目次歌唱指導って何するの?歌唱指導(音取り)の基本的な流れ1時間目の流れ2時間目以降の流れ歌唱指導(音取り)のコツコツ①常に全員でなくても良いコツ②表現の工夫 ...

ReadMore

授業の基本

2024/7/24

【中学音楽】年間指導計画作成のポイントと1年間の授業計画例

元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、年間指導計画作成のポイントと、1年間の授業計画(例)をご紹介します。 あくまで私が勤務していた頃の話にはなってしまいますが、参考にしていただければ幸いです。 目次年間指導計画作成のポイント①年間の授業時数を意識する②学校行事を確認する③評価の時期から逆算する1年間の授業計画例中学1年音楽 授業計画例中学2年音楽 授業計画例中学3年音楽 授業計画例(補足1)各題材で扱う教材について(補足2)実技テストについてまとめ 年間指導計画作成のポイント まずは、私が年間指導 ...

ReadMore

授業ネタ

2025/3/21

盛り上がる!音楽授業におすすめのゲーム「歌詞ビンゴ」

元中学校音楽教員めりーです。 音楽授業に取り入れると盛り上がりそうな、簡単なゲーム活動例を思い付いたので、ご紹介します。 その名も「歌詞ビンゴ」です。 授業のスキマ時間やお楽しみ会などに取り入れられるのでは?と思うので、参考にしていただければ幸いです。 目次歌詞ビンゴとは?歌詞ビンゴの進め方①ビンゴカードの作成・配布②曲を流してビンゴ大会!まとめ 歌詞ビンゴとは? 歌詞ビンゴは、その名の通り歌の歌詞を活用したビンゴゲームです。 所要時間は10分~30分で、準備もそんなに必要ないので、「少し時間が余りそうだ ...

ReadMore