この記事では滝廉太郎の何がすごいのかについて簡単にご紹介します。

滝廉太郎について、顔は見たことがあるけれど、いまいち何をした人かよく分からないという方の参考になれば幸いです。

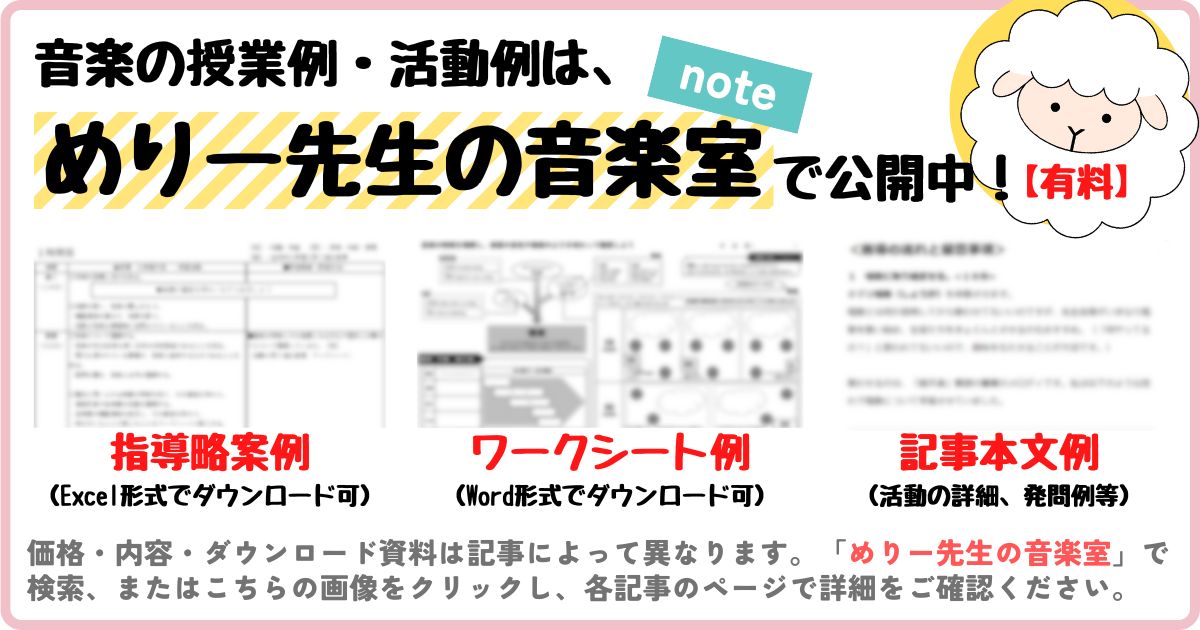

滝廉太郎作曲の「荒城の月」を主教材とした授業の進め方やワークシートは以下のnote(有料)で紹介しています。

滝廉太郎とは?

滝廉太郎は、1879年に東京都に生まれた作曲家です。

「音楽の教科書に載っている人」「丸眼鏡をかけた人」くらいの印象しかない方もいるかもしれませんが、彼は只者ではありません。

実は、日本の音楽史にとてつもない革命を起こした人なんです!

そこで、次項では滝廉太郎の何がすごいのかについて、簡単にご紹介します。

滝廉太郎のすごいところ

①史上最年少で東京音楽学校に入学

滝廉太郎は幼い頃から、父の仕事の都合で神奈川県、富山県、大分県へと転校を繰り返し、各地で音楽の素養を身に付けていきました。

そして、史上最年少の15歳で東京音楽学校(現・東京藝術大学)に入学し、ピアノ演奏でその才能を発揮しました。

②日本で初めて○○した

当時の日本では、西洋音楽を取り入れる動きがあったものの、外国のメロディに日本語の歌詞を当てはめるのが主流で、歌いにくいという声もあったそうです。

そこで、文部省は中学唱歌の作曲家を募集することにしました。

その公募課題の一つが、「荒城の月」(土井晩翠作詞)です。

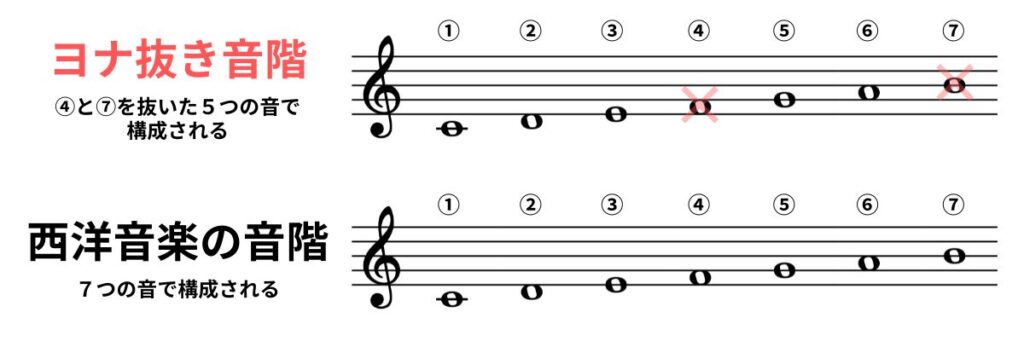

滝廉太郎は、「荒城の月」を作曲する際に、日本独自のヨナ抜き音階(5音)ではなく、西洋音楽の音階(7音)でメロディを作りました。

これが、日本で初めて西洋音楽を取り入れた作曲家は滝廉太郎と言われるゆえんです。

日本の音楽が、西洋音楽に、そして今の日本の音楽に一歩近づいた瞬間だと言えます。

③数々の名曲を生み出した

東京音楽学校で優秀な成績をおさめていた滝廉太郎は、ドイツに留学するのですが、そのわずか5ヶ月後に結核を患い、日本に帰国することに…

そして、大分県で療養するも回復することなく、23歳という若さでこの世を去りました。

そんな23年という短い生涯の中でも、滝廉太郎は「荒城の月」や「花」など、今も歌い継がれる名曲をたくさん遺しています。

もっと長生きしていたら、どれだけすごい音楽を作っていたのだろうか…なんて考えてしまいます。

というわけで、最後に、滝廉太郎の代表曲をご紹介します。

滝廉太郎の代表曲

23年という短い生涯の中で、滝廉太郎が残した作品は34曲と言われています。(「メヌエット」と「憾」以外は声楽作品)

※結核は当時、不治の病と言われていて、滝廉太郎が亡くなった後、彼の楽譜等はほとんど焼却されてしまったそうです。

その中で「滝廉太郎と言えば!」という代表曲を3つピックアップしました。

「荒城の月」

日本で初めて作られた西洋音楽で、哀愁漂う旋律が、世の儚さを表す名曲です。

アカデミー賞を受賞した映画「ラ・ラ・ランド」の中でも、使用されていました。

原曲とは雰囲気がかなり異なりますね。

「花」(組歌「四季」より)

春の隅田川の情景を表した名曲。東京都の墨田区では「区民の愛唱歌」に指定されており、浅草駅の発車メロディーにもなっています。

「箱根八里」

箱根の山の険しさやと、それを越えていく人々のたくましさが描かれ、行進曲風のリズムが特徴です。

まとめ

この記事では滝廉太郎について簡単にご紹介しました。

ざっくりとした内容でしたが、少しでも皆さんのお役に立てていれば幸いです。

関連記事

-

滝廉太郎だけじゃない!日本の音楽史に欠かせない重要人物10名

続きを見る

note「めりー先生の音楽室」へ

音楽の勉強に役立ちそうなもの等を紹介しています!

↓ ↓ ↓

鑑賞授業

2025/3/21

【中学音楽】鑑賞授業ネタ10選(ワークシートあり)

元中学校音楽教員めりーです。 もうすぐ新年度!ということで、note「めりー先生の音楽室」で公開中の記事の中から、特に人気の鑑賞授業例10記事を厳選してご紹介します。 いずれも中学校の鑑賞授業でマスト!と言っても過言ではない題材・教材なので、お役立ていただけたら幸いです。 目次中学音楽 鑑賞授業ネタ10選①「魔王」(中学1年)②「四季」より「春」(中学1年)③【雅楽】(中学1年)④「交響曲第5番ハ短調(運命)」(中学2年)⑤「フーガ ト短調」(中学2年)⑥「勧進帳」(中学2年)⑦【オペラ】(中学2年)⑧「 ...

ReadMore

授業ネタ

2025/3/21

お蔵入りにした音楽授業アイディア(私が教員時代にやってみたかったこと)

元中学校音楽教員めりーです。 私には、教員時代に思い付いたものの出来なかった授業や、教員を辞めてからふと思い付いた授業アイディアがいくつかあります。 今はもう教員を辞めてしまい実践は不可能ですが、このアイディアが先生方のお役に立てるのでは?と思い、ブログに書き留めることにしました。 学習指導要領や教科書、年間指導計画などは抜きにして、単純に「こんな音楽の授業をやってみたかった!」という内容ですので、参考にされる際には自己責任でお願いします。 目次私がやってみたかった授業アイディア・絵に合う音楽を選んでディ ...

ReadMore

授業の基本

2025/3/21

音楽授業の必要性について。元教員が考える「学校で音楽を学ぶ理由」

元中学校音楽教員めりーです。 時折耳にする「音楽の授業はいらない」という意見…元音楽教員としては少し複雑な気持ちになります。 というわけで、今回は永遠のテーマとも言える「なぜ学校で音楽を学ぶのか」について私なりの思いをまとめてみます。 一個人の意見ではありますが、音楽の先生方は、生徒から「どうして音楽の授業が必要なの?」と聞かれることもあると思うので、そんなときの受け答えのヒントとしていただければ幸いです。 目次将来役に立ててほしいから音楽の授業があるわけではない私が思う「学校で音楽を学ぶ理由」①様々な音 ...

ReadMore

鑑賞授業

2025/3/21

オペレッタとは?オペラとの違いや有名な曲も合わせて解説

元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、オペレッタとは何かについて、オペラとの違いやそれぞれの代表曲と合わせて解説します。 音楽を勉強中の方や、授業での説明にお悩みの先生方の参考になれば幸いです。 目次オペラとは?オペレッタとは?オペレッタとオペラの違いは?オペレッタの有名な曲2選①「こうもり」序曲①「天国と地獄」序曲まとめ オペレッタについて説明する前に、まずはオペラについてです。 オペラとは? オペラは歌を中心に物語が進む歌劇のことです。 演劇と同じように、華やかな衣装に身を包んだ出演者が舞台上で ...

ReadMore

自習課題

2025/6/5

noteで公開中の自習プリント(中学音楽)を紹介します!

元中学校音楽教員めりーです。 急に音楽の授業が行えなくなった場合に役立つ自習プリント。 「いざという時のために用意しておきたいけど、忙しくて作る暇がない」という先生も多いのではないでしょうか? そこで、この記事では、noteで公開中の授業資料から、すぐに使える音楽の自習プリントをご紹介します。 いずれも有料にはなりますが、一度購入していただければ長く使えるので、お役立ていただければ幸いです。 目次まずはこれ!音楽の自習プリント音楽記号・用語一覧プリント練習問題付き!楽典まとめプリントお楽しみ課題!クロスワ ...

ReadMore

歌唱授業

2025/3/21

音楽授業における歌唱指導の方法・音取りのポイント

元中学校音楽教員めりーです。 音楽の授業で必ず行う歌唱指導。 にもかかわらず、どのような流れで進めるのか、どのように音取りを行うのかといった具体的な指導法は誰も教えてくれないですよね。 そこで、この記事では私の歌唱指導の方法をご紹介します。 あくまで私の進め方であり、「これが正解!」というわけではありませんが、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。 目次歌唱指導って何するの?歌唱指導(音取り)の基本的な流れ1時間目の流れ2時間目以降の流れ歌唱指導(音取り)のコツコツ①常に全員でなくても良いコツ②表現の工夫 ...

ReadMore

授業の基本

2024/7/24

【中学音楽】年間指導計画作成のポイントと1年間の授業計画例

元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、年間指導計画作成のポイントと、1年間の授業計画(例)をご紹介します。 あくまで私が勤務していた頃の話にはなってしまいますが、参考にしていただければ幸いです。 目次年間指導計画作成のポイント①年間の授業時数を意識する②学校行事を確認する③評価の時期から逆算する1年間の授業計画例中学1年音楽 授業計画例中学2年音楽 授業計画例中学3年音楽 授業計画例(補足1)各題材で扱う教材について(補足2)実技テストについてまとめ 年間指導計画作成のポイント まずは、私が年間指導 ...

ReadMore

授業ネタ

2025/3/21

盛り上がる!音楽授業におすすめのゲーム「歌詞ビンゴ」

元中学校音楽教員めりーです。 音楽授業に取り入れると盛り上がりそうな、簡単なゲーム活動例を思い付いたので、ご紹介します。 その名も「歌詞ビンゴ」です。 授業のスキマ時間やお楽しみ会などに取り入れられるのでは?と思うので、参考にしていただければ幸いです。 目次歌詞ビンゴとは?歌詞ビンゴの進め方①ビンゴカードの作成・配布②曲を流してビンゴ大会!まとめ 歌詞ビンゴとは? 歌詞ビンゴは、その名の通り歌の歌詞を活用したビンゴゲームです。 所要時間は10分~30分で、準備もそんなに必要ないので、「少し時間が余りそうだ ...

ReadMore