全学年の授業を受け持つことの多い音楽の先生は、一度に何百人もの生徒の評価をしないといけないので、成績処理の時期は本当に大変ですよね。

ですが、日々生徒の授業時の様子を記録しておけば、成績作業時がほんの少し楽になります。

というわけで、この記事では、毎回の授業時の様子を記録するのにおすすめな評価シートの様式とその活用法をご紹介します。

-

【音楽の先生になる方へ】まず読んでほしい記事まとめ

続きを見る

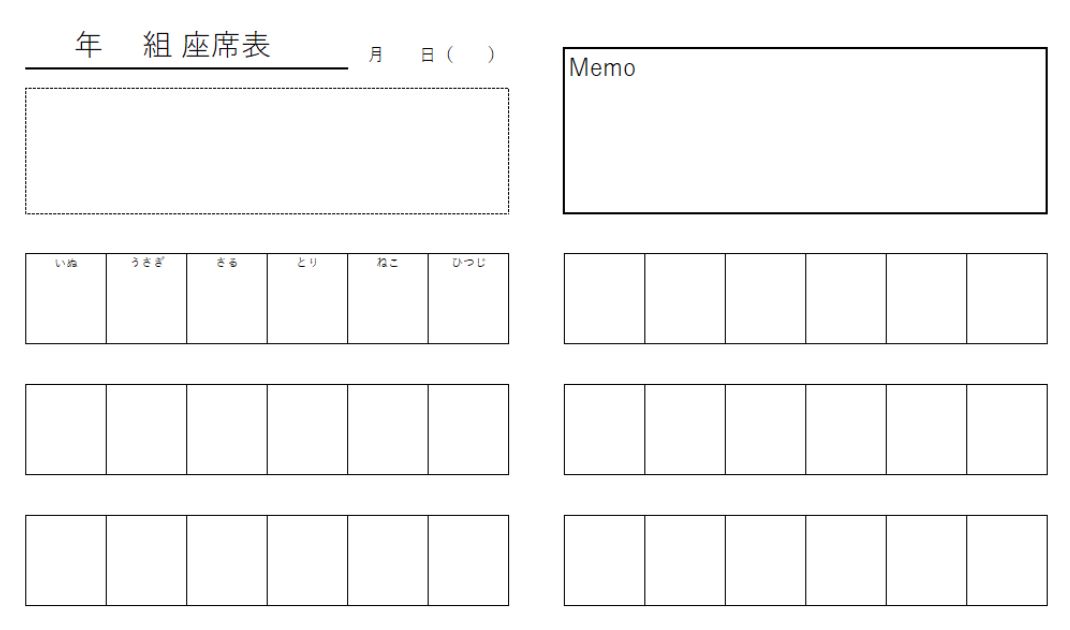

評価シートにおすすめの様式

まだ生徒全員の名前を覚えきれていない時期は、「授業中にあの生徒が良い発言をしていたけれど、何て名前だっけ?」なんてことがあるかもしれません。

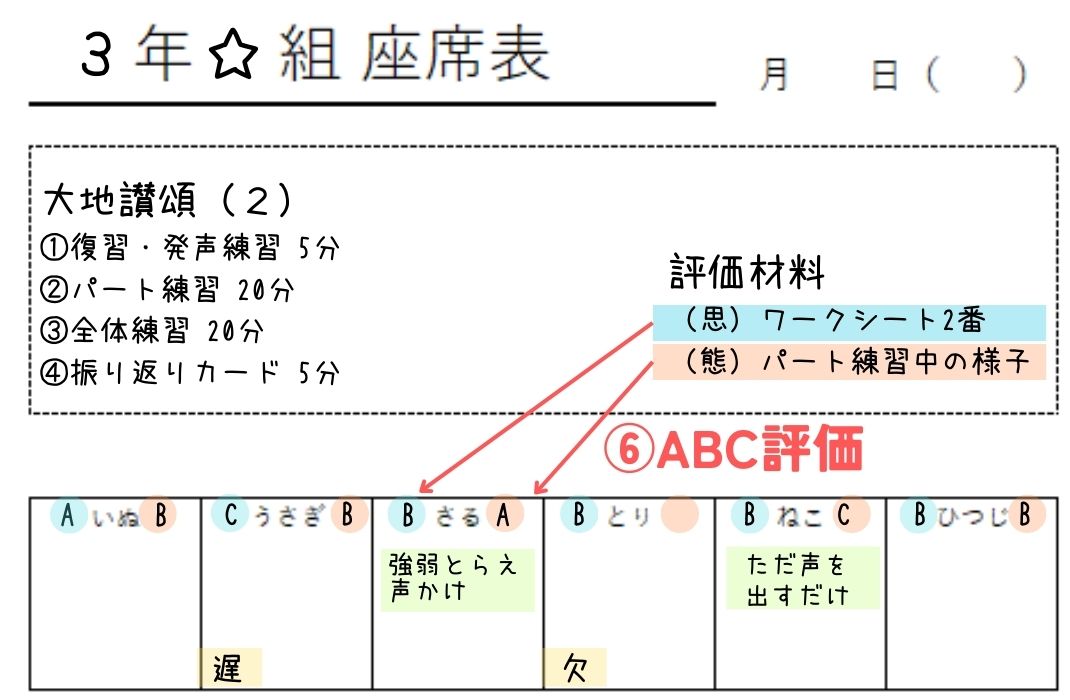

そんなときには名簿よりも座席表の方が思い出しやすいので、以下のような座席表タイプの評価シートがおすすめです。

この用紙を全クラス・全授業分用意します。

音楽の授業は1年間に35~45時間なので、両面印刷の場合は1クラス18~25枚くらいになります。

これを学年ごとのファイルに綴じて保管しておきます。

1年生1学期、2年生1学期…というように各学年の学期ごとにファイルを分けるのがおすすめです。

評価シートの活用方法

授業前にあらかじめ記入しておくこと

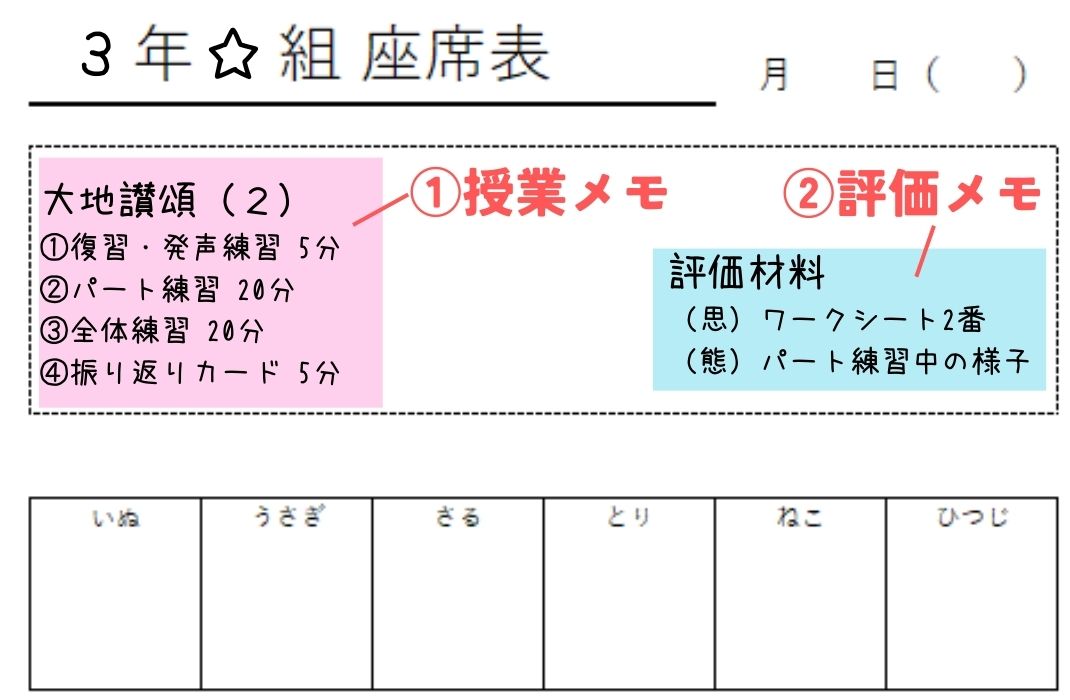

①授業メモ

本時の目標や流れを記入します。(この例では流れのみ記入していますが…)

前時の進度により、クラスによって微妙に各活動の時間配分が変わることもあるので、私は一応クラスごとに考えておくようにしていました。

指導略案や授業ノートを別で作成しているのであれば、わざわざこのシートに書かなくても大丈夫です。

②評価メモ

本時の評価の観点と評価材料(何で評価するのか)をあらかじめ決めておきます。

今回の例であれば[思考・判断・表現]はワークシートで、[主体的に学習に取り組む態度]はパート練習中の様子で評価します。

授業中・直後に記録すること

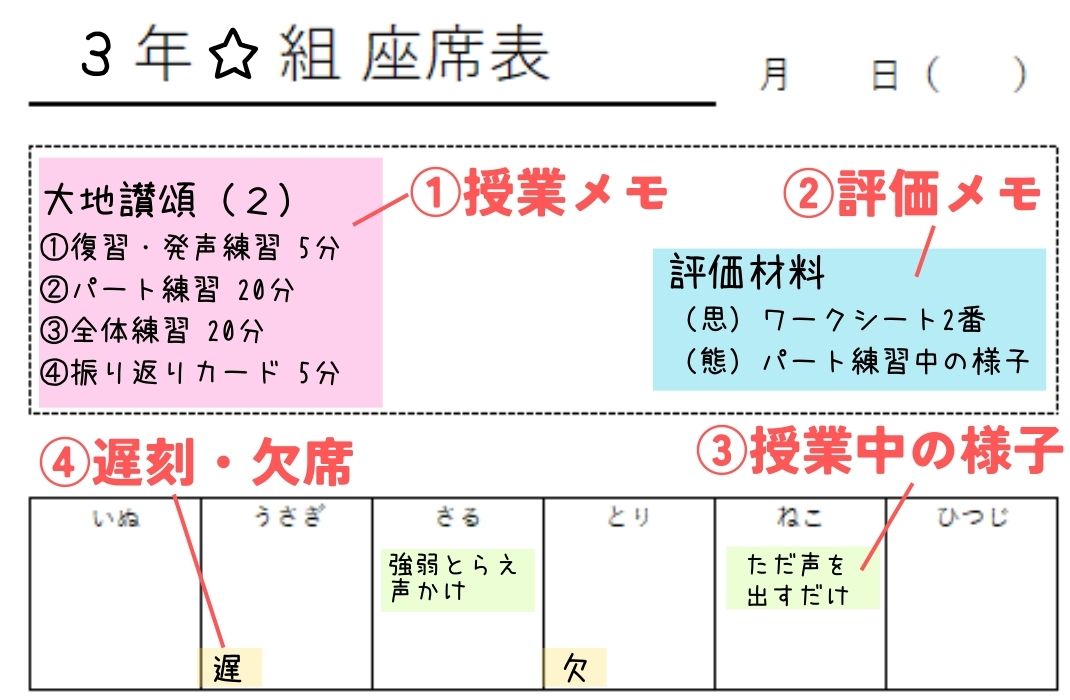

③授業中の様子

生徒の様子を見ていて、良くも悪くも気になったことを授業中または授業直後に記録します。

今回の例では、主にパート練習中に気になったことや発言を名前の下に書き込んでいます。

時間がなければ評価がAかCになる生徒のみ記入します。

このメモさえしっかり書いていれば、後々「評価材料がなくて成績が付けられない!」ということは避けられそうです。

④遅刻・欠席

遅刻や欠席した生徒がいた場合には、その部分は評価に含めないので、シート内の空いているところにメモしておきます。

授業後、その日のうちに記録すること

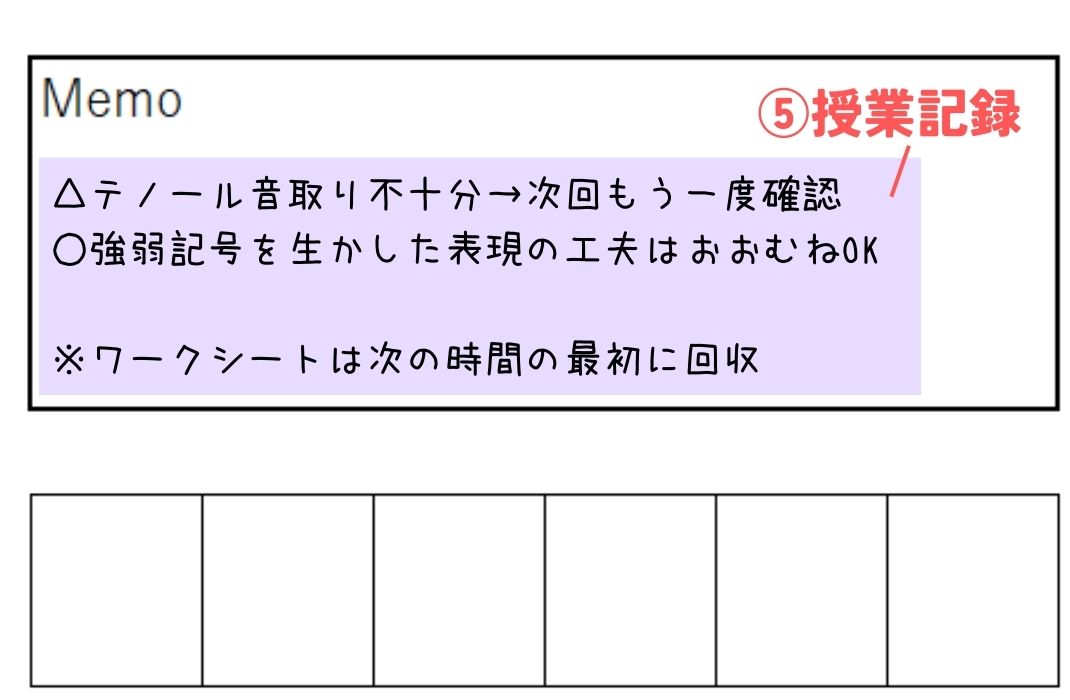

⑤授業記録

授業の進度や次回の授業への引継ぎ事項を、授業後に記入しておきます。

全クラス同じ授業を行っていると「このクラスどこまでやったっけ?」「この話したっけ?」と分からなくなることもあります。

それでは授業準備もままならないので、忘れないうちに記録しておくと良いです。

「ここが不十分だったから次回確認しよう」というような引継ぎ事項をメモすることは、自身の授業改善にもつながるので大切です。

⑥ABC評価

各評価材料のABC評価は名前の横に記入します。

画像内の評価について補足すると、名前の左に書かれている評価はワークシートの記述内容(思)、右に書かれている評価はパート練習中の様子(態)です。

ワークシートの記述内容は、ワークシート回収後に記入します。

画像内のとりさんは、授業当日は欠席でしたが、後日ワークシートを提出したので評価が付けられるといった具合です。

パート練習中の様子は、③授業中の様子に記録されていることをもとに、

とりさん:この日の授業は残念ながら欠席

→記入なし

さるさん:強弱に関して良いところに気が付き、同じパート内の仲間に「こんな風に歌ってみよう」と提案したり、自ら表現を工夫したりしていた

→A

ねこさん:特に表現の工夫等をすることなく、周りの生徒に合わせて声を出すだけ

→C

その他の生徒:強弱記号を意識して、表現を工夫しようとしていた

→B

というように評価をつけます。(あくまで例です)

まとめ

さて、この記事では成績をつけるのに役立つ評価シートをご紹介しました。

ただし、今回ご紹介したやり方は特に気になった生徒の評価のみを記入するので、生徒によって記述が多かったり少なかったりと、偏りが出てしまいます。

なので、定期的に評価シートを見返し、記入の少ない生徒を特に意識しながら授業中の様子を観察すると良いと思います。

というわけで、今回は以上です。

校種や学校の実態によって異なる点はあると思いますが、少しでもお役に立てていれば幸いです。

関連記事

-

音楽教員が最初の授業までに準備するもの

続きを見る

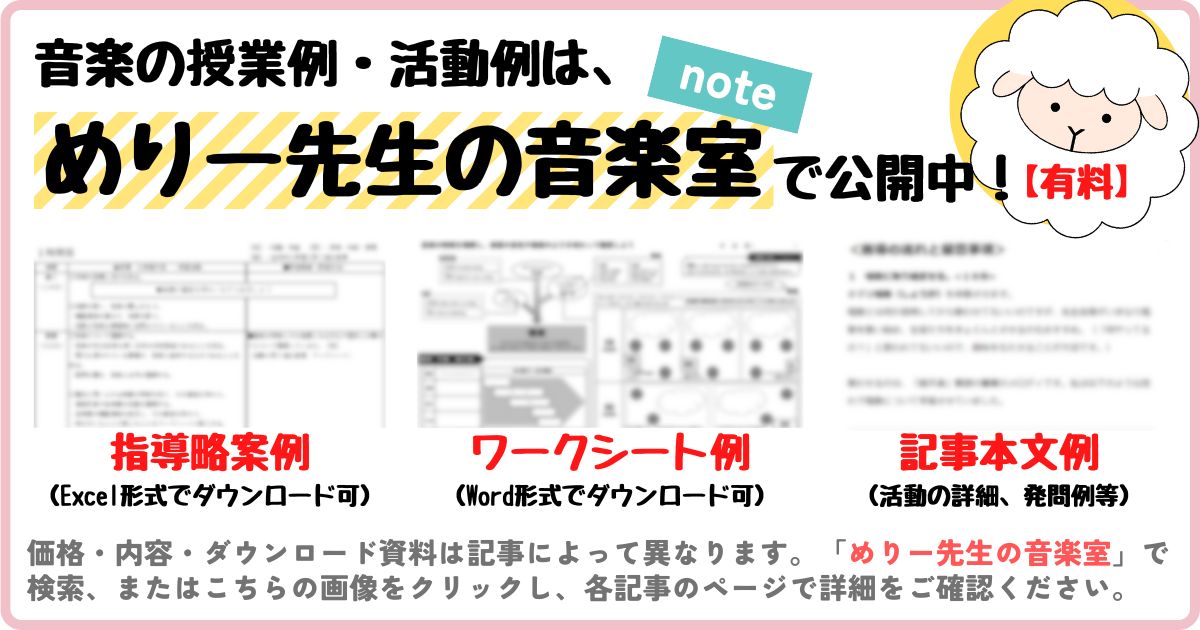

note「めりー先生の音楽室」へ

音楽の授業に役立ちそうなもの等を紹介しています!

↓ ↓ ↓

鑑賞授業

2025/3/21

【中学音楽】鑑賞授業ネタ10選(ワークシートあり)

元中学校音楽教員めりーです。 もうすぐ新年度!ということで、note「めりー先生の音楽室」で公開中の記事の中から、特に人気の鑑賞授業例10記事を厳選してご紹介します。 いずれも中学校の鑑賞授業でマスト!と言っても過言ではない題材・教材なので、お役立ていただけたら幸いです。 目次中学音楽 鑑賞授業ネタ10選①「魔王」(中学1年)②「四季」より「春」(中学1年)③【雅楽】(中学1年)④「交響曲第5番ハ短調(運命)」(中学2年)⑤「フーガ ト短調」(中学2年)⑥「勧進帳」(中学2年)⑦【オペラ】(中学2年)⑧「 ...

ReadMore

授業ネタ

2025/3/21

お蔵入りにした音楽授業アイディア(私が教員時代にやってみたかったこと)

元中学校音楽教員めりーです。 私には、教員時代に思い付いたものの出来なかった授業や、教員を辞めてからふと思い付いた授業アイディアがいくつかあります。 今はもう教員を辞めてしまい実践は不可能ですが、このアイディアが先生方のお役に立てるのでは?と思い、ブログに書き留めることにしました。 学習指導要領や教科書、年間指導計画などは抜きにして、単純に「こんな音楽の授業をやってみたかった!」という内容ですので、参考にされる際には自己責任でお願いします。 目次私がやってみたかった授業アイディア・絵に合う音楽を選んでディ ...

ReadMore

授業の基本

2025/3/21

音楽授業の必要性について。元教員が考える「学校で音楽を学ぶ理由」

元中学校音楽教員めりーです。 時折耳にする「音楽の授業はいらない」という意見…元音楽教員としては少し複雑な気持ちになります。 というわけで、今回は永遠のテーマとも言える「なぜ学校で音楽を学ぶのか」について私なりの思いをまとめてみます。 一個人の意見ではありますが、音楽の先生方は、生徒から「どうして音楽の授業が必要なの?」と聞かれることもあると思うので、そんなときの受け答えのヒントとしていただければ幸いです。 目次将来役に立ててほしいから音楽の授業があるわけではない私が思う「学校で音楽を学ぶ理由」①様々な音 ...

ReadMore

鑑賞授業

2025/3/21

オペレッタとは?オペラとの違いや有名な曲も合わせて解説

元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、オペレッタとは何かについて、オペラとの違いやそれぞれの代表曲と合わせて解説します。 音楽を勉強中の方や、授業での説明にお悩みの先生方の参考になれば幸いです。 目次オペラとは?オペレッタとは?オペレッタとオペラの違いは?オペレッタの有名な曲2選①「こうもり」序曲①「天国と地獄」序曲まとめ オペレッタについて説明する前に、まずはオペラについてです。 オペラとは? オペラは歌を中心に物語が進む歌劇のことです。 演劇と同じように、華やかな衣装に身を包んだ出演者が舞台上で ...

ReadMore

自習課題

2025/6/5

noteで公開中の自習プリント(中学音楽)を紹介します!

元中学校音楽教員めりーです。 急に音楽の授業が行えなくなった場合に役立つ自習プリント。 「いざという時のために用意しておきたいけど、忙しくて作る暇がない」という先生も多いのではないでしょうか? そこで、この記事では、noteで公開中の授業資料から、すぐに使える音楽の自習プリントをご紹介します。 いずれも有料にはなりますが、一度購入していただければ長く使えるので、お役立ていただければ幸いです。 目次まずはこれ!音楽の自習プリント音楽記号・用語一覧プリント練習問題付き!楽典まとめプリントお楽しみ課題!クロスワ ...

ReadMore

歌唱授業

2025/3/21

音楽授業における歌唱指導の方法・音取りのポイント

元中学校音楽教員めりーです。 音楽の授業で必ず行う歌唱指導。 にもかかわらず、どのような流れで進めるのか、どのように音取りを行うのかといった具体的な指導法は誰も教えてくれないですよね。 そこで、この記事では私の歌唱指導の方法をご紹介します。 あくまで私の進め方であり、「これが正解!」というわけではありませんが、少しでも皆さんの参考になれば幸いです。 目次歌唱指導って何するの?歌唱指導(音取り)の基本的な流れ1時間目の流れ2時間目以降の流れ歌唱指導(音取り)のコツコツ①常に全員でなくても良いコツ②表現の工夫 ...

ReadMore

授業の基本

2024/7/24

【中学音楽】年間指導計画作成のポイントと1年間の授業計画例

元中学校音楽教員めりーです。 この記事では、年間指導計画作成のポイントと、1年間の授業計画(例)をご紹介します。 あくまで私が勤務していた頃の話にはなってしまいますが、参考にしていただければ幸いです。 目次年間指導計画作成のポイント①年間の授業時数を意識する②学校行事を確認する③評価の時期から逆算する1年間の授業計画例中学1年音楽 授業計画例中学2年音楽 授業計画例中学3年音楽 授業計画例(補足1)各題材で扱う教材について(補足2)実技テストについてまとめ 年間指導計画作成のポイント まずは、私が年間指導 ...

ReadMore

授業ネタ

2025/3/21

盛り上がる!音楽授業におすすめのゲーム「歌詞ビンゴ」

元中学校音楽教員めりーです。 音楽授業に取り入れると盛り上がりそうな、簡単なゲーム活動例を思い付いたので、ご紹介します。 その名も「歌詞ビンゴ」です。 授業のスキマ時間やお楽しみ会などに取り入れられるのでは?と思うので、参考にしていただければ幸いです。 目次歌詞ビンゴとは?歌詞ビンゴの進め方①ビンゴカードの作成・配布②曲を流してビンゴ大会!まとめ 歌詞ビンゴとは? 歌詞ビンゴは、その名の通り歌の歌詞を活用したビンゴゲームです。 所要時間は10分~30分で、準備もそんなに必要ないので、「少し時間が余りそうだ ...

ReadMore