この記事では、初めての三者面談を迎える先生方向けに、三者面談の内容や進め方、事前に準備しておくとよいことをご紹介します。

あくまで私の経験に基づく内容ではありますが、参考になれば幸いです。

目次

\こちらの記事もよければご覧ください/

-

【春から先生になる方へ】まず読んでほしい記事まとめ

続きを見る

三者面談の目的と主な内容

三者面談を実施する大きな目的は、学校と家庭による情報共有です。

日頃の学校や家庭での様子を共有し、今後の学校生活や卒業後の進路に向けて、

・生徒自身は何をすべきか

・学校と保護者はどう手助けするのか

などを担任、保護者、生徒の三者で話し合います。

面談の内容は大きく分けて、生活面、学習面、進路の3つですが、中学1年生は生活面中心、3年生は進路中心のように、その割合は異なります。

また、生活面と学習面に関する主な内容は以下の通りです。

| 生活面 | 学習面 |

| ・友人関係 ・部活動や委員会、係活動 ・行事への取組 ・遅刻や提出物の遅れ など | ・授業への取組 ・定期テストや学力テスト ・家庭学習 など |

保護者の方は、学校での様子を具体的に知りたいはずなので、実際のエピソードを交えながら要点を伝えることが大切だと思います。

三者面談前に準備しておくこと

・生徒用アンケート実施

学校生活や家庭での様子など、以下の内容で事前にアンケートを取ります。

自己評価

・授業や定期テストなど学習への取組

・委員会や係の仕事への取組

・行事への取組

・部活動や習い事への取組

振り返り

・学校生活全般(遅刻や忘れ物、提出物など)

・家庭生活全般(家庭学習、起床就寝時間、お手伝い、SNSの使い方など)

その他(任意回答)

・今の悩みや不安

アンケートを取ることで面談内容を事前に準備できますし、当日も、アンケートに沿って面談を進めていくことができるので一石二鳥です。

・各教科への聞き取り

中学校は教科担任制なので、担任と言えど授業中の生徒たちの様子をすべて把握することは不可能です。

そこで、各教科への聞き取りが大切になってきます。

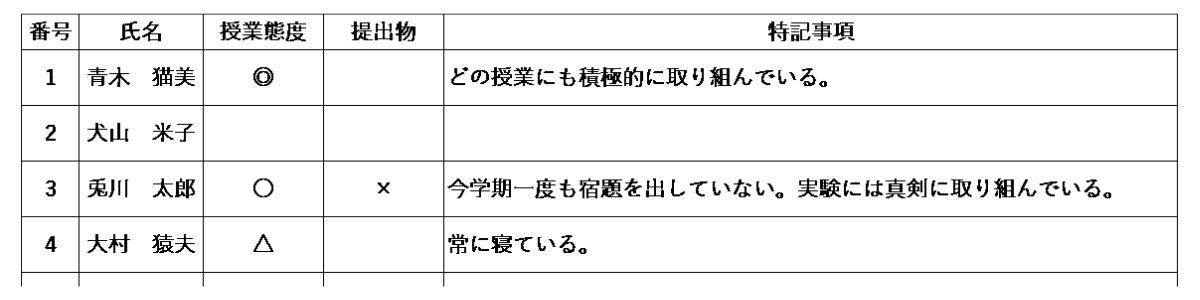

私が勤務していた学校では、クラス名簿をこのようにアレンジし、各教科に記入(手書きor指定のデータに入力)してもらっていました。

このような聞き取りを実施することで、「どの教科も授業に集中できていない」などの課題や「数学はいつも寝ているけれど、体育では活躍している」など生徒の得意・不得意がよく分かります。

この聞き取りは面談で話すネタとして重要な資料となるので、各教科に協力してもらい、準備するのがおすすめです。

・進路関係の情報収集

3年生の面談前には、学年会や進路判定会議を実施するなど、進路に関する様々な準備を行います。

また、1,2年生でも進路を気にしているご家庭は多いので、例えば、昨年度の進路実績や卒業生の多くが進学する学校の情報などを収集しておくと安心です。

・当日のレジュメ準備

学校で用意した資料の他に、個人でレジュメを準備している担任もいました。

・面談ノートやファイルの準備

資料が一通り揃ったら、面談用のノートやファイルを準備します。

私はノートは用意せず、こんな感じの穴の開いたクリアファイルの中に生徒一人ひとりの資料を入れておきました。

普段は、このような分厚いバインダーに全員分を綴じて、職員室に保管しておきます。

面談時は該当生徒の分だけ教室に持って行くようにすれば、荷物もかさばらず、他の生徒の個人情報が漏れる恐れもないので安心です。

三者面談の座り方(座席配置)

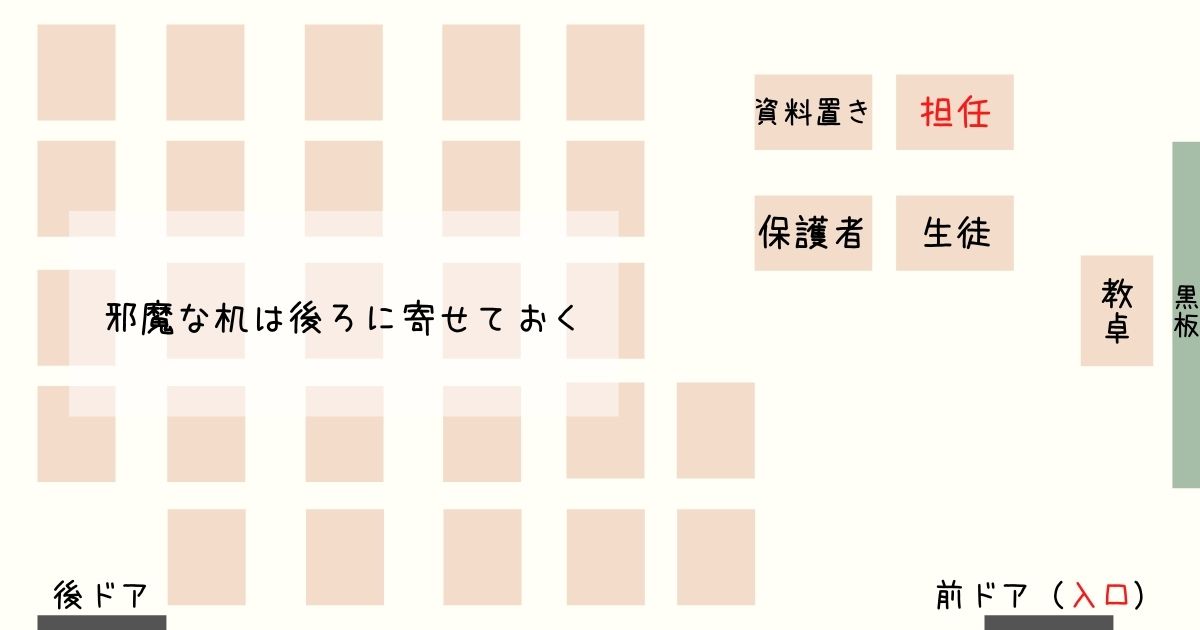

私は教室内にこのように座席を配置し、三者面談を実施していました。

生徒に見せられないような資料を持っていることもあるので、机と机の間は少し空けます。

また、保護者ではなく生徒の向かいに座る方が、安心感を与えられるかなと思い、このような座り方をしていました。

教室の構造や学校の状況によって異なると思いますので、ご自身の学校に合わせて座席は配置してください。

三者面談の進め方

最後に、対象学年を1年生、面談時間は15分と仮定した場合の、三者面談の進め方をご紹介します。

①挨拶と御礼

生徒と保護者が入室したら、笑顔で挨拶するとともに、来校の御礼と日頃の感謝を述べます。

ここで、「先日の運動会では大活躍でしたね~!」など軽めの褒めエピソードから入ると、良い雰囲気のまま自然と面談を進めることができるのでは?と思います。

②生徒の振り返り

いきなり「○○さんは△△が課題なので…」と話し始めるのではなく、まずは生徒自身に日頃の学校生活や家庭での様子を振り返ってもらうと良いです。

このように、生徒の反省を基に話を進めていくことで、「担任から見当違いのことを指摘された!」と思われにくい気がします。

③担任の話

生徒の振り返りが一通り終わったところで、学校生活で見られる良い点と改善点の両方を伝えます。

ただ、褒めるのは簡単ですが、課題を伝えるのは楽ではないですよね。

そこで、角が立たないように課題を伝えるコツを2つご紹介します。

1.「困ります」ではなく「心配です」

例えば、提出物の遅れについて注意する場合、

「いつも提出物が遅れていて困ります。」

ではなく、

「提出物を期限内に出せない点が心配です。」

と話し始めることで、「先生は、うちの子のことを思って言ってくれている。」と思ってもらいやすいかと思います。

2.他の先生も同様の意見!

授業態度について注意する場合、

「国語や数学、社会の授業で集中できていないという話をよく聞きます。」

というように、担任だけが思っているのではなく、他の教員も同様の意見だと伝えることで、信憑性は増します。

これは、褒める時も同様で、

「**先生が~と褒めていましたよ。」

「職員室で話題になりました。」

と学校全体で生徒を見守っている感が伝えられると良いと思います。

④保護者の話

学校生活についての話を一通り終えたところで、保護者の方に家庭での様子を聞きます。

⑤悩みや不安を確認

生徒や保護者に現状で困っていることや不安に思っていること、悩んでいることはないか確認します。

もしすぐに解決できなさそうな悩みを打ち明けられたら、「学年教員と連携してすぐに対応します。」と一旦持ち帰り、面談後または翌日に解決案を提示するようにします。

⑥最後に

「質問や、この場で伝えておきたいことはありますか?」と尋ね、特に無ければ、

と伝えて、面談は終了です。

生徒によって、内容は様々なので、順番が前後する場合もありますが、私はだいたいこのような流れで面談を進めていました。

どうしても時間が余った場合は教室内の掲示物や生徒のロッカーを一緒に見るなどして、時間いっぱいまで粘っていました。

「あの子は早く終わった」「あの子は時間が延びた」ということはなるべく避けた方が良いかなと思います。

まとめ

さて、この記事では三者面談の内容や流れ、事前準備についてご紹介しました。

学校の状況によって異なる点は多々あるかと思いますが、少しでも参考になっていれば幸いです。

続きを見る

学級懇談会の進め方とおすすめのネタ、事前準備

\各教材の進め方や活動例はこちら/