学級担任の業務の一つ、教室の掲示物の管理。

レイアウトを考えたり、定期的に点検したり、意外と大変な仕事ですよね。

特に、初めての学級担任だと、どのくらいの量の掲示物があるのか、どのように掲示すればすっきりおさまるのかが分からないと思います。

そこで、この記事では、中学校における掲示物の主な種類と、私が実践していた掲示物のレイアウト案をご紹介します。

尚、掲示物の種類や掲示ルールは学校によって異なりますので、あくまでも参考程度にしていただけたら幸いです。

目次

\こちらの記事もよければご覧ください/

-

【春から先生になる方へ】まず読んでほしい記事まとめ

続きを見る

掲示物の種類

どのくらいの量の掲示物があるか分かっていれば、レイアウトを考えやすいと思うので、まずは、教室内の代表的な掲示物を挙げてみます。

1.通年掲示したままのもの

年度途中に内容が変更になることがなく、年度当初に掲示したら年度末までそのまま貼りっぱなしになる掲示物です。

汚れたり破れたりするのを防ぐために、ラミネート加工を施す方もいます。

・学校目標

年度当初に学校経営方針とともに示される学校目標は、校長などの管理職が作成します。額縁に入れて教室の前方(黒板の上)に掲示します。

・学年目標

年度当初の学年会で内容の確認をしたのち、学年主任または学年の掲示物担当者が作成します。

・学級目標

年度当初の学活の時間に決めたのち、担任が作成します。デザインが得意な生徒に任せる場合もありますが、小さな用紙に一人一文字ずつ書いてもらい、模造紙に張り付けるのもおすすめです。

・時程表

「1時間目が何時から何時まで」のような時程表は教務部が作成します。

・避難経路図

生活指導部の避難訓練担当者が作成します。様々な想定における避難誘導を示すものなので、画用紙2~3枚にわたって印刷されることが多いです。

・年間行事予定表

教務部(主に教務主任)が作成します。年度当初に全家庭に配布しますが、いつでも確認できるよう教室内にも掲示しておきます。

・進路に関する予定表

進路選択を控えた3年生の教室には、進路に関する予定表を掲示することがあります。進路指導部(主に進路主任)が作成します。

・教室に置いて良いものリスト

いわゆる"置き勉OK"の教科書類をリスト化したものです。学年ごとに作成します。

2.定期的に内容が更新されるもの

続いて、1年間ずっと掲示するけれど、毎月、毎学期など定期的に内容が更新されるものをご紹介します。

これらは画用紙に貼り付ける先生も多いですが、破けたり、のりが剥がれたりするので、私はこんな感じの透明のソフトケースを画鋲で掲示板に張り付けておき、新しいものがきたら差し込むような形で掲示をしていました。

・月間行事予定表

前述の年間行事予定表と同様、教務部(主に教務主任)が作成します。月初めに配られるので、忘れずに教室にも掲示します。

・時間割

時間割自体は教務部の担当者が作成しますが、配布・掲示用の時間割は学級担任が作成するので、ついでに拡大印刷して掲示します。

・給食献立表

給食センターの方や管理栄養士、給食事務の方などが作成してくれる献立表です。

・班名簿

生活班のメンバーや役割分担を記載するもので、席替え(班替え)の度に作成します。画用紙や厚紙に印刷し、ペンで記入させます。

・当番表

毎週の掃除当番などを示すルーレットみたいなやつのことです。

・委員会、係名簿

表にして用紙1枚にまとめることもあれば、委員会・係ごとに小さな画用紙に仕事内容等を書かせることもありました。

・おたより、通信

学校だよりや学年だより、学級通信など定期的に発行されるおたより系も掲示します。保健室や進路指導部が発行することもあります。

3.不定期に変更されるもの

最後に、お知らせや生徒の作品など、不定期に増えたり減ったりする掲示物をご紹介します。

急な掲示物にも対応できるよう、掲示板の一部分を空けておくのがポイントです。

・委員会、係からのお知らせ

委員会や係からのお知らせなどはしょっちゅう教室に届きます。数日で剝がすものはマグネットで背面黒板に、長期間掲示するものは掲示板に貼ります。

・生徒の作品

自己紹介カードや学期の目標などは内容によってサイズが異なるので、見通しをもちにくい掲示物です。教室内におさまりきらなければ廊下の掲示板も活用します。

掲示物のレイアウト

さて、ここからは、私が実際に行っていた掲示レイアウトをご紹介します。

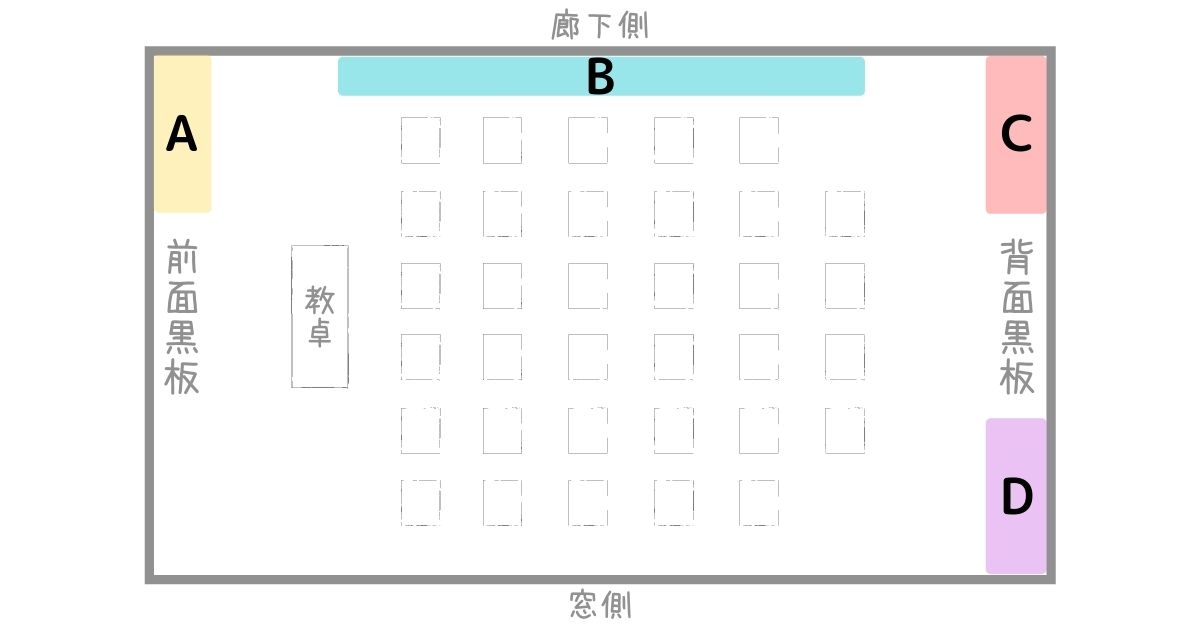

学校によって掲示板の配置やサイズは異なるので、今回は以下のような教室配置を想定してご説明します。

教室内の掲示板はA~Dの4か所です。

たくさんあるように見えますが、それぞれの掲示板サイズはそこまで大きくないので、計画的に掲示しないと、段々貼れなくなるので注意が必要です。

では、具体的に各掲示板のレイアウトをご覧ください。

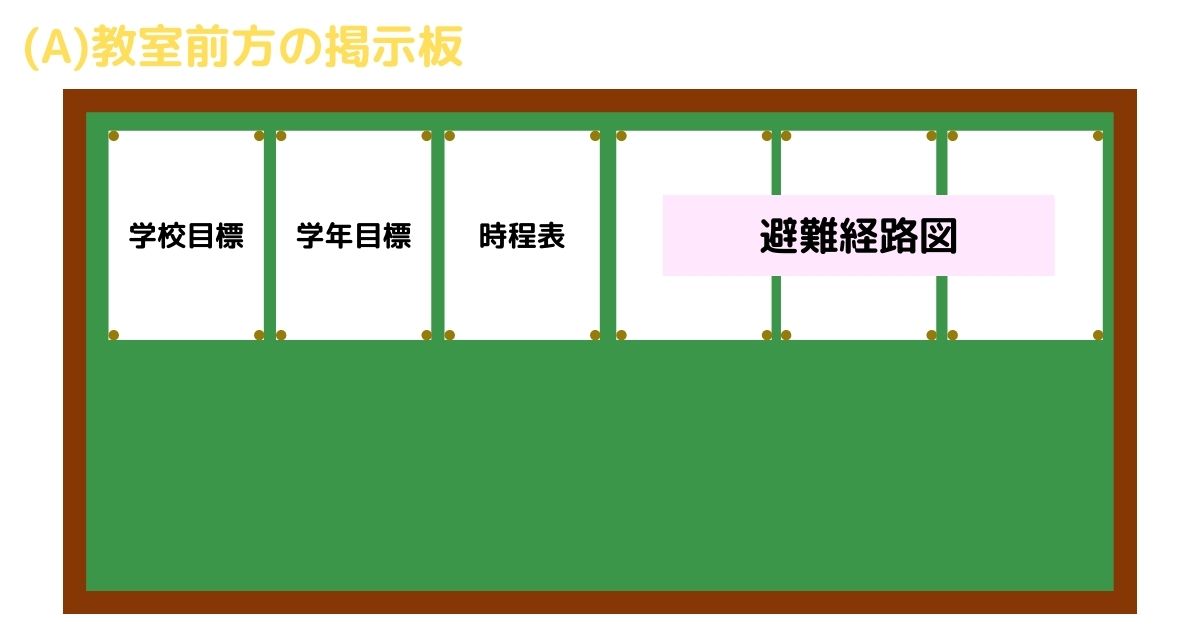

(A)教室前方の掲示板

生徒が授業に集中できなくなるという理由から、教室前方の掲示板には何も貼らないのが理想ですが、掲示物があまりにも多ければ、前方の掲示板を使用します。

その場合は、年度途中で変更にならないものを貼るのがおすすめです。

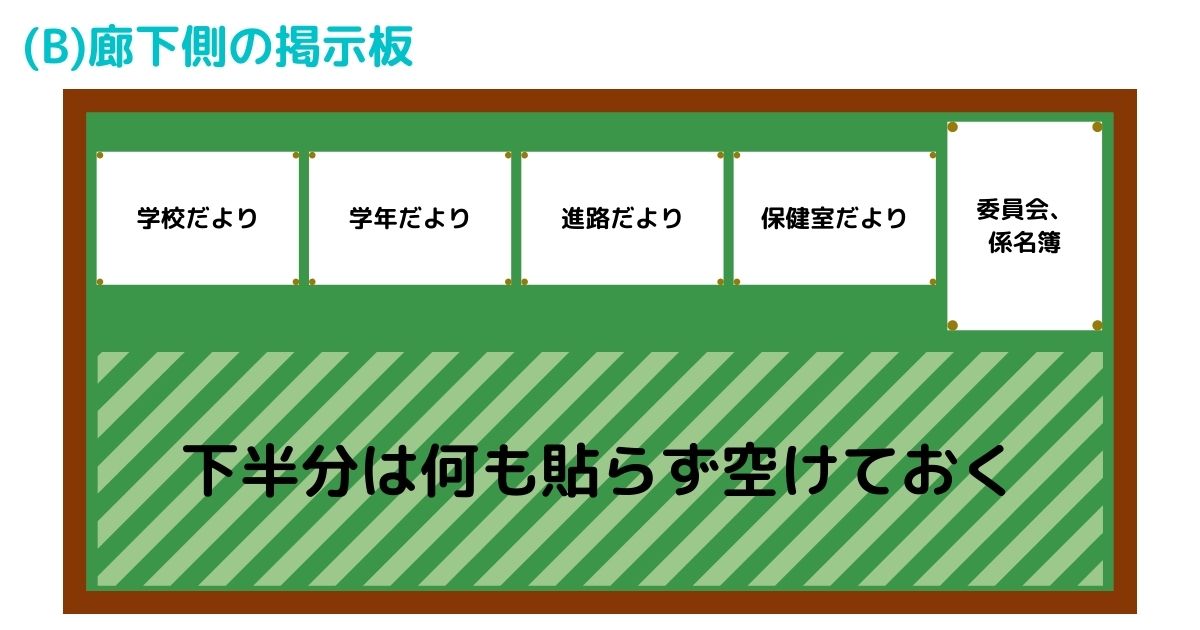

(B)廊下側の掲示板

こちらの掲示板も、授業中生徒の目に触れるので、通年掲示したままのものを中心に配置します。

また、生徒の座席との間隔が近いので、落書きや破損を防ぐためにも机の高さより上にだけ掲示するのがポイントです。

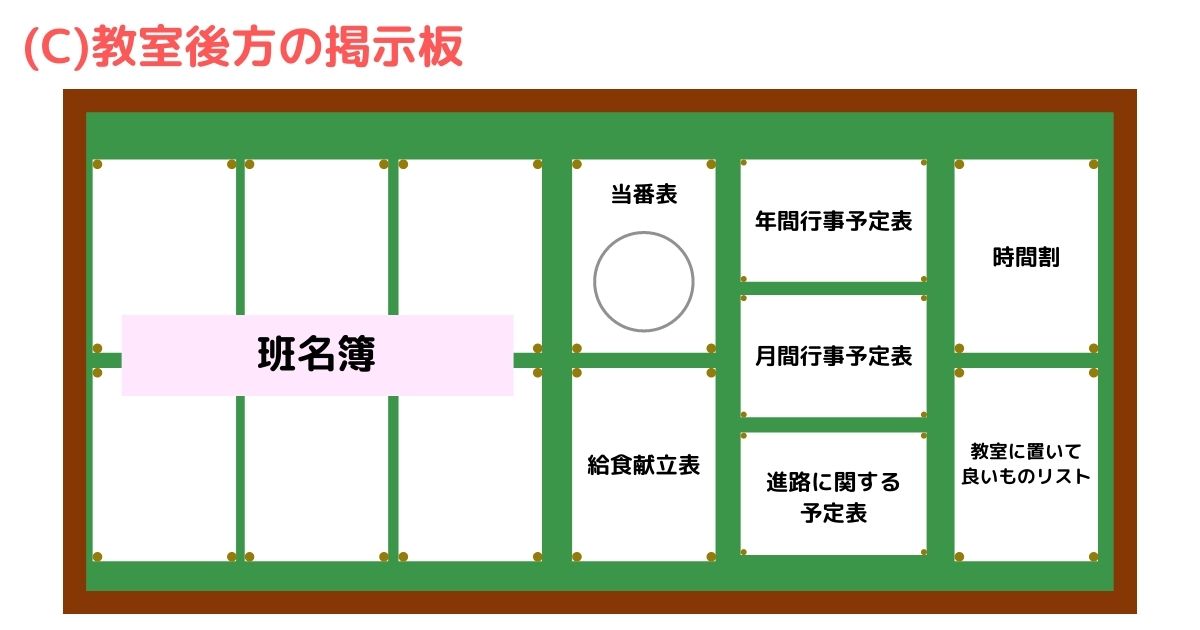

(C)教室後方の掲示板

生徒が毎日目にするもの、定期的に内容の更新が必要なものをこちらの掲示板に貼ります。

時間割は背面黒板に一番近いところに貼っておくと、係の生徒が教科連絡を書きやすいです。

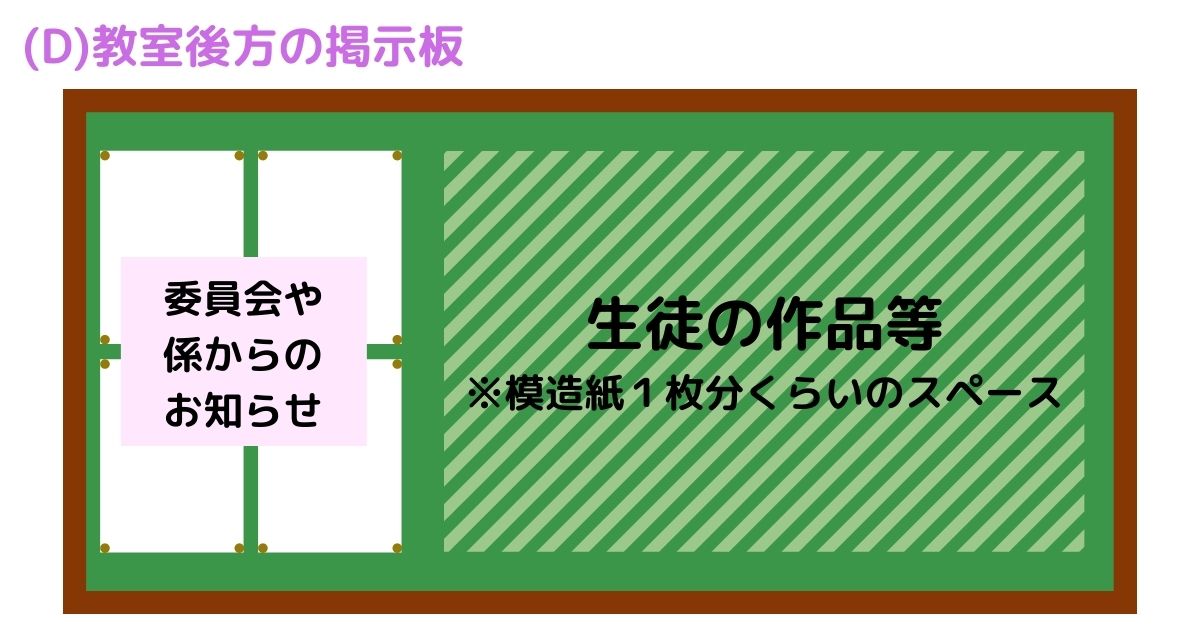

(D)教室後方の掲示板

教室奥にあるこちらの掲示板は、スペースが空いてても目立ちにくく、頻繁に内容が変わろうとも授業の妨げにはなりません。

3分の1はお知らせ系、3分の2は生徒の作品系というように、何となくすみわけができていれば良いと思います。

まとめ

さて、この記事では中学校における掲示物の主な種類と、私が実際に行っていたレイアウトをご紹介しました。

校種や地域によって異なるとは思いますが、少しでもお役に立てていれば幸いです。

続きを見る

学級担任の仕事を詳しく紹介!【中学校教員の仕事まとめ③】

\各教材の進め方や活動例はこちら/